Dans la première exposition en France dédiée à la photographe, on découvre les trois mondes que Freedman a pu photographier durant sa carrière : les rues de New York, la Marche des pauvres à Washington après l’assassinat de Martin Luther King en 1968, et la vie d’un cirque itinérant dans le Sud-Est des États-Unis dans les années 1970.

Greenwich Village

Qui a rencontré Jill Freedman sait qu’elle a la bougeotte. Son diplôme en poche à 21 ans, la belle blonde prend donc le large, direction Israël, sur la terre de ses ancêtres côté paternel. S’ensuivront quatre années de vagabondage à travers l’Europe : Marseille, Paris, où elle chantera à La Contrescarpe, rive gauche, puis Londres, où elle vivra deux ans par les mêmes moyens.

« Venir à New York est toujours une façon d’échapper à sa vie »

Quand elle débarque à New York en 1964, Jill élit domicile dans le Greenwich Village, épicentre de la création, de l’anticonformisme, des contre-cultures, des soirées et des réunions intellectuelles. Un quartier à la fraîcheur légendaire, aussi célèbre au cinéma qu’en photographie. Elle y passera trois décennies, à arpenter les endroits branchés et les rues à la frénésie inégalable, à la recherche de scènes et de personnages, appareil au poing, sourires aux lèvres, yeux sages. « Venir à New York est toujours une façon d’échapper à sa vie », explique-t-elle en 2015, « au microcosme des petites villes, celles où tout le monde se connaît. À New York, on n’est pas obligé de connaître son voisin, il suffit de dire : Bonjour, comment allez-vous ? Bonne journée ! et de faire quelques blagues aux inconnus. J’ai tout de suite aimé cela. »

Parce que nombre de ses images sont bienveillantes pour ses sujets, qu’elles peuvent avoir pour objet les injustices sociales mais rarement la teneur des horreurs de la guerre, l’engagement politique de Jill Freedman y est moins transparent. Elles relèvent plus d’une éducation à l’altruisme que d’une photographie à réaction. « Mes photos sont politiques car elles expriment la liberté », souligne-t-elle. Dans la formation de son regard, l’élément déclencheur est pourtant l’une de ces images d’atrocités.

Avant de posséder son premier appareil photographique, acquis « par fantaisie »en 1965, Jill Freedman fixait des images dans son imagination, gravait des instantanés dans sa mémoire visuelle, préludes à certaines photos qu’elle réalisera un peu plus tard. Ses sujets : la guerre du Viêt Nam, les manifestations contre ce conflit ou celles en faveur des droits civiques des Afro-Américains.

Bohémienne d’adoption

Par instinct, Jill Freedman a toujours préféré l’inaccessible et s’immiscer chez ceux dont elle ne connaît rien. Ou presque. Il ne faudrait pourtant pas s’imaginer que cette grande curiosité, première coordonnée de sa photographie et de celles qu’elle aime, a quelque chose à voir avec le voyeurisme qui transparaît dans certaines images actuelles du genre. Il y a toujours eu chez elle cette part de naïveté, un brin sexy, synonyme d’une profonde honnêteté, un mot qui paraît, dans un monde de l’art aujourd’hui obnubilé par le défi, parfois anachronique.

Ainsi, les sept livres qu’elle a à ce jour publiés nous introduisent dans le quotidien de sociétés « fermées », du moins au regard du commun des mortels. En les feuilletant, impossible de ne pas penser à cette magnifique phrase de Franck Zappa qui figure dans ses carnets : « L’esprit, c’est comme un parachute : s’il reste fermé, on s’écrase. »

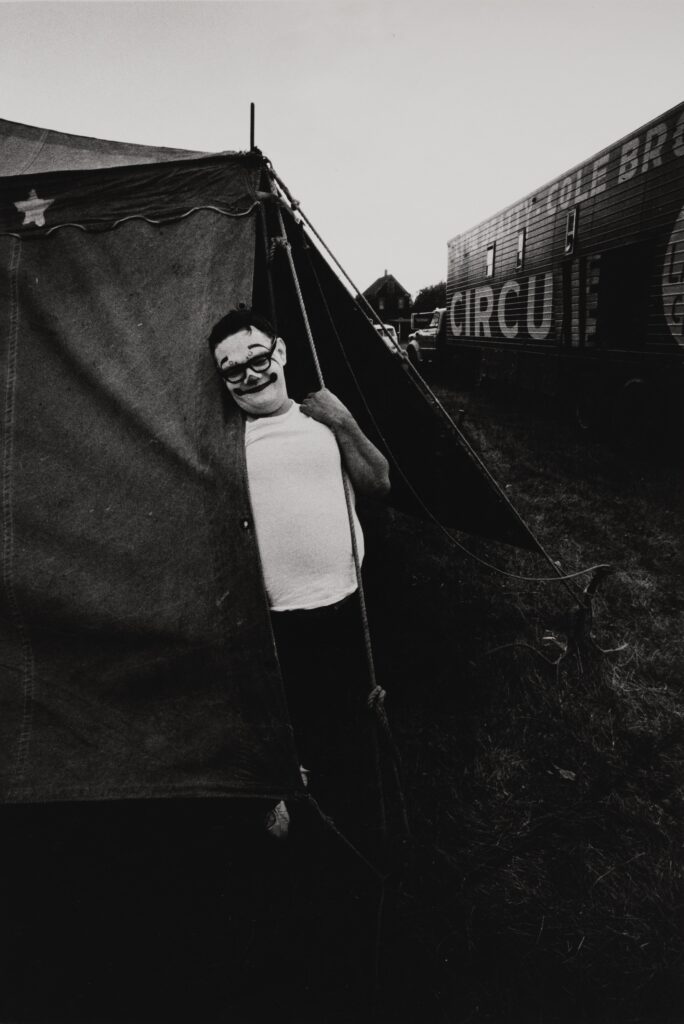

Circus Days, publié en 1975, est sans doute le plus bel ouvrage de Jill Freedman. Dans l’antre du Clyde Beatty-Cole Brothers Circus, une troupe du sud-est des États-Unis, règne une atmosphère à la magie indescriptible. La fantaisie d’un spectacle unique, entre joies et drames. L’histoire sauvage d’hommes et de bêtes, le récit de leur promiscuité, à travers une centaine de photographies, toutes plus tendres les unes que les autres. Il y a celle d’un homme tête contre tête avec un éléphant ; celle d’un clown en train de se maquiller, aux côtés de qui dort paisiblement un chat ; celle, aux antipodes de la jungle, d’un éléphant poussant de toute sa trompe un lion en cage ; ou celle d’un géant tenant la main d’une lilliputienne. Et d’innombrables portraits, aux mêmes regards, entre mélancolie et amusement. Une aventure hors du commun, sept semaines de voyages et de représentations, qui a pourtant commencé, pour Jill Freedman, à deux pas de chez elle.

« Enfant, j’ai toujours voulu être adoptée par des gitans, alors j’étais ravie. »

« Tout est parti de cette rencontre avec Cleopatra, une drag-queen du Village. Une grande dame. Elle m’a parlé d’un cirque dans lequel elle montait des éléphants d’équitation en robe de satin et boa de plumes. J’ai tout de suite aimé cette histoire. J’ai emprunté un combi Volkswagen à un ami et j’ai pris la route à la recherche de mon cirque à moi. Avec le Clyde Beatty-Cole Brothers Circus, on roulait la nuit, montait les tentes le matin dans un terrain vague ou derrière un supermarché, on faisait deux spectacles et repartait le soir même en direction de la ville suivante. Enfant, j’ai toujours voulu être adoptée par des gitans, alors j’étais ravie. Le cirque est une société très hiérarchisée, il y a trois classes distinctes : les acteurs, les clowns et les employés. Mais j’ai tout de même réussi, avec un peu de charme, à m’y introduire. Je me rappelle aussi ne pas avoir eu d’argent pour développer mes films. Je n’ai eu aucune idée du résultat avant la fin de cette odyssée. »

« La libérale »

Portée par sa curiosité et une infatigable envie de comprendre, Jill Freedman décide ensuite de suivre les pompiers de New York, un travail au long cours ayant abouti à un livre, Firehouse, publié en 1977. « Le contraire du soldat, dit-elle. Eux ne prennent pas la vie, ils la ramènent. » En tout, elle passera ainsi deux années immergée dans le quotidien de ces combattants du feu, dans trois casernes, entre Harlem et le Bronx. « De si beaux garçons… Mais comme les femmes ne pouvaient pas demeurer avec eux dans le dortoir, je m’installais la nuit dans la voiture du chef de caserne. Et puis de toute façon, j’ai une devise : ne jamais coucher avec les gens avec qui je travaille. »

Une exploration qui la mène vite à un autre cercle mythique, encore plus inaccessible : celui de la légendaire NYPD (New York Police Department), la police de la ville. Elle qui par le passé a toujours critiqué les forces de l’ordre s’attache alors à « dévoiler ce travail de l’intérieur, avec humanité », dans le but aussi « de montrer à quoi ressemble un bon flic ». Les policiers, dont certains sont des vétérans du Viêt Nam, l’appelleront « la libérale ».

Dans Street Cops (1982) et Firehouse, ses photographies, accompagnées de nombreux textes personnels, sont plus brutes qu’à l’habitude, sujets obligent. De jour ou de nuit, Jill Freedman a joué les chasseurs de faits divers, à la manière d’un Weegee, et capturé autant de scènes héroïques que glauques ou même sanglantes. Elle admet elle-même l’effet voyeuriste de certaines. Au milieu de cette atmosphère pesante subsiste pourtant son exceptionnelle bienveillance, que l’on retrouve dans les nombreuses scènes d’échanges, de rires, d’opérations de secours surtout, qu’elle a su prendre. « Street Cops a fait l’objet d’une exposition à la Photographers’ Gallery de Londres, la première galerie photo du Royaume-Uni. Quelqu’un a écrit dans le livre d’or : “Maintenant, je les regarderai différemment.” C’est le plus beau compliment que l’on puisse faire à cette série. »

Les Mondes de Jill Freedman, une exposition visible à La Galerie Rouge du 28 septembre au 2 décembre 2023.