Pour décrire le cinéma, Henri Cartier-Bresson parlait de « l’image d’après». La photographie, elle, vient avant. Entre immobilité, fixité et mouvement, ces deux régimes d’images trouvent un terrain d’entente lors des Rencontres d’Arles.

De l’image photographique à l’image animée

1955. Agnès Varda n’a que 25 ans quand elle commence sa carrière de cinéaste. Son premier film, La Pointe Courte, narre la relation d’un jeune couple et le quotidien d’un village de pêcheurs, à Sète. Inspirée de la structure du recueil de nouvelles Les Palmiers Sauvages, 1939 de William Faulkner, elle filme les habitants et les maisons presque comme un documentaire. Le paysage y est un personnage à part entière. Il faut dire que ces grandes plages de Méditerranée ne sont pas inconnues à Varda. Le 10 mai 1940, sa famille fuit les bombardements et les sirènes des ambulances de Bruxelles. Serrés à sept dans une automobile, c’est à Sète qu’ils trouveront asile. Là-bas, auprès des pêcheurs, elle se perfectionne dans le remaillage des filets. Un apprentissage qui lui permettra d’être embauchée comme rameuse en Corse, l’année de ses 20 ans.

C’est à Paris qu’elle obtient son diplôme de l’École technique de photographie et de cinématographie, rue Vaugirard. Alors apprentie dans un laboratoire, elle y fait les retouches à la main avec de la gouache. Puis, sa mère lui offre son premier appareil, un Rolleiflex. Avec ce dernier elle capture les quais de Sète, sa ville d’adoption. Elle y revient chaque année, immortalisant ses souvenirs d’enfance. Ayant abandonné les filets de pêche, c’est désormais le fil de sa mémoire qu’elle tisse.

Les planches contacts, exposées au Cloître Saint Trophime dans le cadre des Rencontres d’Arles, rendent compte de l’émanation d’une vision, qui passe d’abord par la photographie. Genèse de La Pointe Courte, elles révèlent sa volonté de donner forme à des impressions vécues. Surtout, elles servent de référence et de repérage à l’apprentie cinéaste. Dans La Troisième Vie d’Agnès Varda, elle déclare ainsi : « La photographie ne cesse de m’enseigner comment faire du cinéma. Et le cinéma me rappelle à tout instant qu’il filme pour rien le mouvement, puisque toute image devient souvenir et que tout souvenir se fige et se fixe. »

Et pour fixer ses souvenirs, Agnès Varda était une adepte du « scrapbook ». Dessins, timbres, collages cartes postales, coupures de presse ou encore cartons d’invitation, le scrapbook se situe à la limite entre l’album photo et le journal intime. Comme Varda, de nombreux artistes s’en emparent afin de composer de nouveaux univers. C’est dans ces pages que la magie opère. Les idées, encore embryonnaires, surgissent de l’esprit des cinéastes pour prendre vie sur le papier. Bertrand Mandico commence ainsi par dessiner ses films dans ce qu’il appelle les « journaux de son inconscient », avant de les réaliser. C’est dans son « musée imaginaire » que Chris Marker archive quant à lui ses collages surréalistes.

Compilées ensemble, les images se révèlent comme autant d’épiphanies, souvent à l’origine des plus grands chefs d’oeuvre du cinéma. En témoigne le scrapbook de Stanley Kubrick, rassemblant 824 véritables articles issus de journaux anglais qui recensent des atrocités et faits divers faisant echo à l’intrigue de Shining. Le scrapbook apparaît d’ailleurs quelques secondes à l’écran, posé sur le bureau de l’écrivain Jack Torrrance, à côté de sa machine à écrire. À travers une exposition collective à l’espace Van Gogh, Arles rend hommage à cet héritage du 7ème art et à l’imaginaire sans limites des cinéastes.

![Pedro Costa. Caderno Casa de Lava [Chã das Caldeiras, île de Fogo, Cap-Vert, photos de Pedro Costa et Les yeux sans visage, film de Georges Franju (1960)]. Avec l'aimable autorisation de l'artiste.](https://www.blind-magazine.com/wp-content/uploads/2023/07/arles-cine-fr5-1024x733.jpg)

Silence, ça tourne !

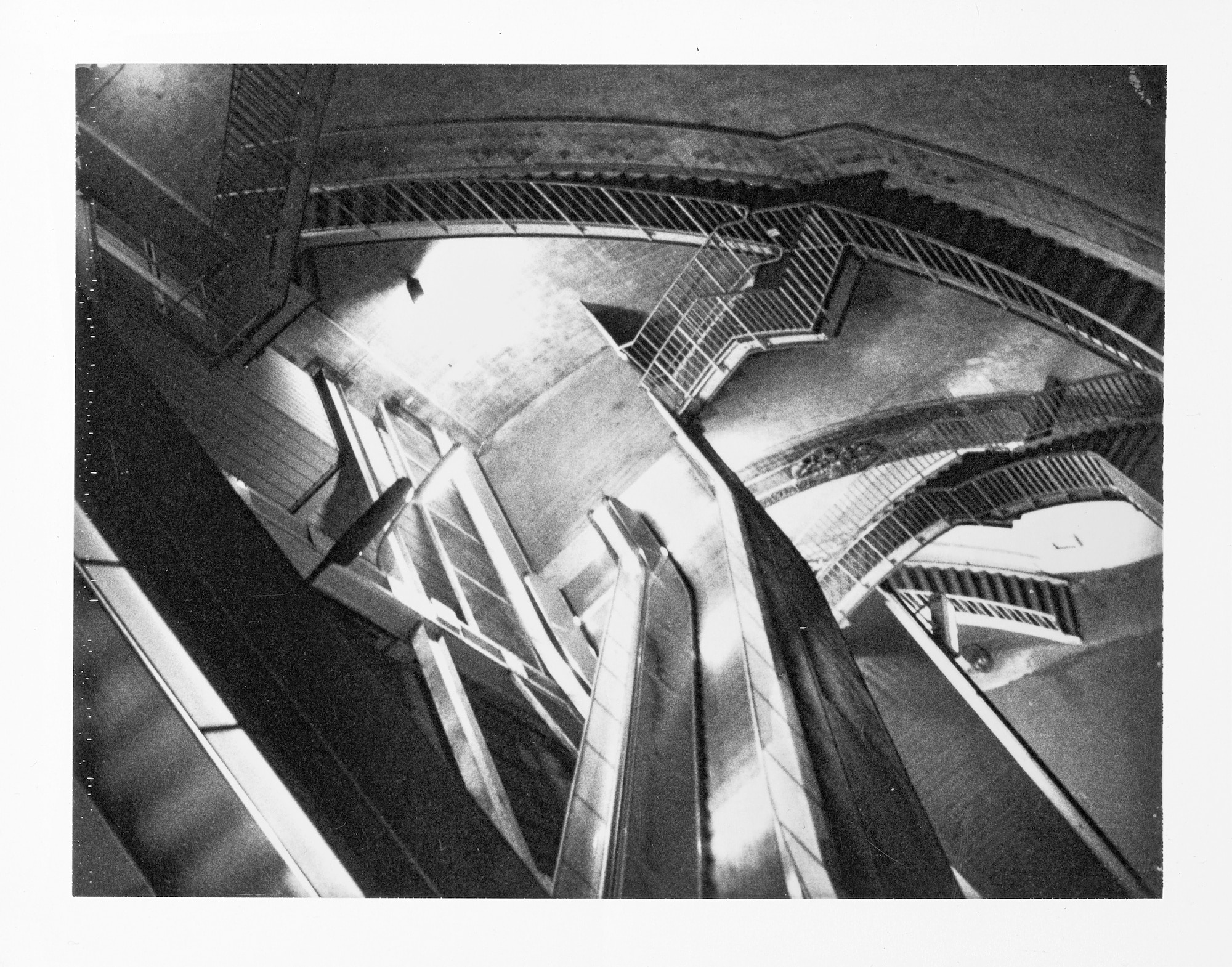

En marge de la grande histoire du cinéma, il y a la photographie de plateau. Elle narre l’histoire du cinéma en train de se faire, rend compte du film et fait sa promotion. Présentée au Monoprix, l’exposition « Théâtre optique » pose un regard sur la photographie de plateau comme genre photographique. Les « tableaux vivant » de Pierre Zucca prennent vie, du plateau à l’écran.

Cinéphile et proche de Jean Eustache et Jean-André Fieschi, Pierre Zucca commence sa carrière de photographe de plateau avec le film Judex de Georges Franju. À tout juste 20 ans, il illustre La Nouvelle Vague. De 1963 à la fin des années 1970, il s’implique dans plus de trente-cinq films et travaille pour les plus grands : Jacques Rivette, Romain Gary, Alfred Hitchcock ou encore Claude Chabrol, qui le décrit d’ailleurs comme « furtif et discret ». Il faut dire que Zucca est un habitué des tournages. D’abord photographe, il s’essaie aussi à la réalisation et offre son premier grand rôle à Fabrice Luchini dans Vincent mit l’âne dans un pré (et s’en vint dans l’autre) (1976), suivit par des rôles plus secondaires dans Rouge-gorge (1985), et Alouette, je te plumerai (1988).

Sa rencontre avec Truffaut sur le tournage de L’Enfant sauvage, en 1969, marque le début d’une longue collaboration. Il l’accompagne sur cinq films et s’essaye même à la comédie dans La Nuit américaine, 1972, dans lequel il interprète le rôle du photographe de plateau.

Baigné dans le cinéma d’auteur, Zucca travaille aussi avec Jacques Rivette. Il immortalise la complicité de Jean-Pierre Kalfon et Bulle Ogier dans L’Amour fou, en 1969. Deux ans plus tard, c’est toujours Bulle Ogier que l’on retrouve face au miroir, son reflet multiplié à l’infini, dans Out 1 : Noli me tangere. Malgré un tournage périlleux pour un film de près de 12h40, Zucca sait capter l’esprit et l’histoire du film, en donnant également un aperçu des coulisses du tournage. Le cadre, la lumière, les gestes, les regards : tout doit donner l’impression que l’image est extraite du film.

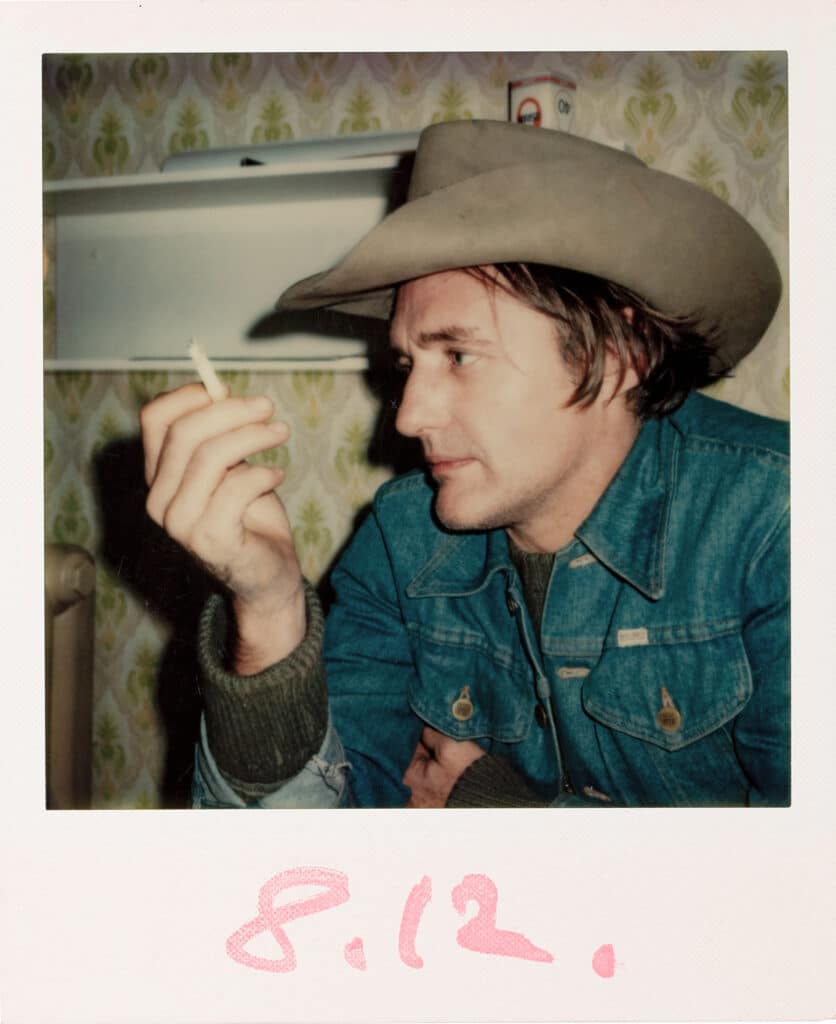

Instant décisif capturé sur le vif, l’image sert de repère. Elle pose le décor. Plus qu’un moyen de tester les cadres et les idées, le cinéaste allemand Wim Wenders considère la photographie comme une partie vitale du récit, et n’hésite pas à incorporer des photographies polaroïds dans l’intrigue de ses films.

Dans Alice dans les villes, Philip Winter, héros et alter ego du réalisateur à l’écran, est un journaliste missionné pour un reportage aux États-Unis. Au lieu d’écrire, il sillonne le paysage en prenant des centaines de photos avec son appareil photo polaroïd, ce qui lui vaut d’être renvoyé par son rédacteur en chef. Dans L’Ami américain, Tom Ripley, le personnage principal interprété par Dennis Hopper, est un marchand d’art qui utilise des polaroïds comme preuves photographiques incriminantes pour manipuler ses interlocuteurs. Les petites vignettes s’invitent aussi dans les coulisses du tournage. Brouillant les pistes, les polaroids ébranlent la limite entre la fiction et la réalité. Est-ce Tom Ripley ou Dennis Hopper regardant se consumer sa cigarette d’un air pensif ?

À l’espace Van Gogh, Wim Wenders vient épingler ses polaroids sur le grand mur du monde. Une sélection de clichés des années 1960 aux années 1980, issus de son livre Instant Stories, paru en 2017. Des coulisses de tournages aux souvenirs de ses voyages, il accumule les clichés pris, comme s’il remplissait un journal intime. Une lettre d’amour au Polaroid.

Livre :

SCRAPBOOKS, Dans l’imaginaire des cinéastes, Matthieu Orléan – Delpire & Co. 240 pages. 49 €.

Agnès Varda. La pointe courte, des photographies au film, Delpire & Co, 72 pages, 20 €.

Exposition aux Rencontres de la photographie d’Arles, Espace Van Gogh, de Juillet à Décembre 2023.