« La photographie que je nomme manifeste puise la plupart de ses caractéristiques à la source même de son histoire : cette photographie-manifeste est artisanale, expérimentale, et toujours ancrée au réel, en opposition par exemple au virtuel ou à l’abstrait », entame Claude Iverné, photographe documentaire français.

A travers ce manifeste, il s’engage pour le monde, pour les arbres et pour la possibilité de prendre le temps. La vision humaine, auquel il tend à rester le plus fidèle possible, est le fondement de son travail photographique. Sans revendiquer la nouveauté, ce qui constitue « peut-être une nouveauté en soi », le photographe fait l’éloge de la lenteur, comme un remède à l’accélération actuelle.

« Cela semble couler de source, et pourtant, cette démarche, comme voilée, analogue à du camouflage, marque une franche rupture, non préméditée mais de fait, avec le spectaculaire et la consommation du flux d’images constamment soumis à l’œil », raconte Iverné. Car l’accélération (de nos déplacements, de notre mode de vie, du flux des données), à défaut d’être tangible, palpable, est manifeste. Impossible de ne pas s’en rendre compte.

La cuisine du photographe

Né en 1963 à Auxonne, en Bourgogne, le photographe entreprend en 1999 un voyage entre l’Egypte et le sultanat du Darfour, « Darb al Arab’in » (« la piste des quarante jours »), dans l’actuel Soudan. Il y suit les traces d’un ancien chemin transsaharien.

Que savons-nous, « depuis ici, [du Soudan] si ce n’est la projection mentale d’un territoire méconnu », s’indigne Claude Iverné. Même le nom, étrange (Bilad es Sudan, « le pays des noirs »), trahi pour lui les maux contemporains.

Il y découvre un peuple à l’histoire complexe et aux influences contraires. Pendant près de 20 ans, le photographe restera sur place, documentant le pays, ses peuples et territoires. « J’y consigne des descriptions et y collecte des vues », précise-t-il.

Sa pratique photographique passe par une gamme de noir et blanc, plutôt gris et une teinte de tirages virant au vert. Un clin d’œil au statut de zone grise (espace de dérégulation sociale, de nature politique ou socio-économique, échappant au contrôle de l’État) qui teinte aujourd’hui encore le pays ? Son protocole, sa « cuisine du photographe », marque sa distance au sujet sans augmenter le réel. Et le photographe de préciser : « Vous n’êtes pas au Soudan, vous êtes dans une exposition de photographies. »

Des portraits et des arbres

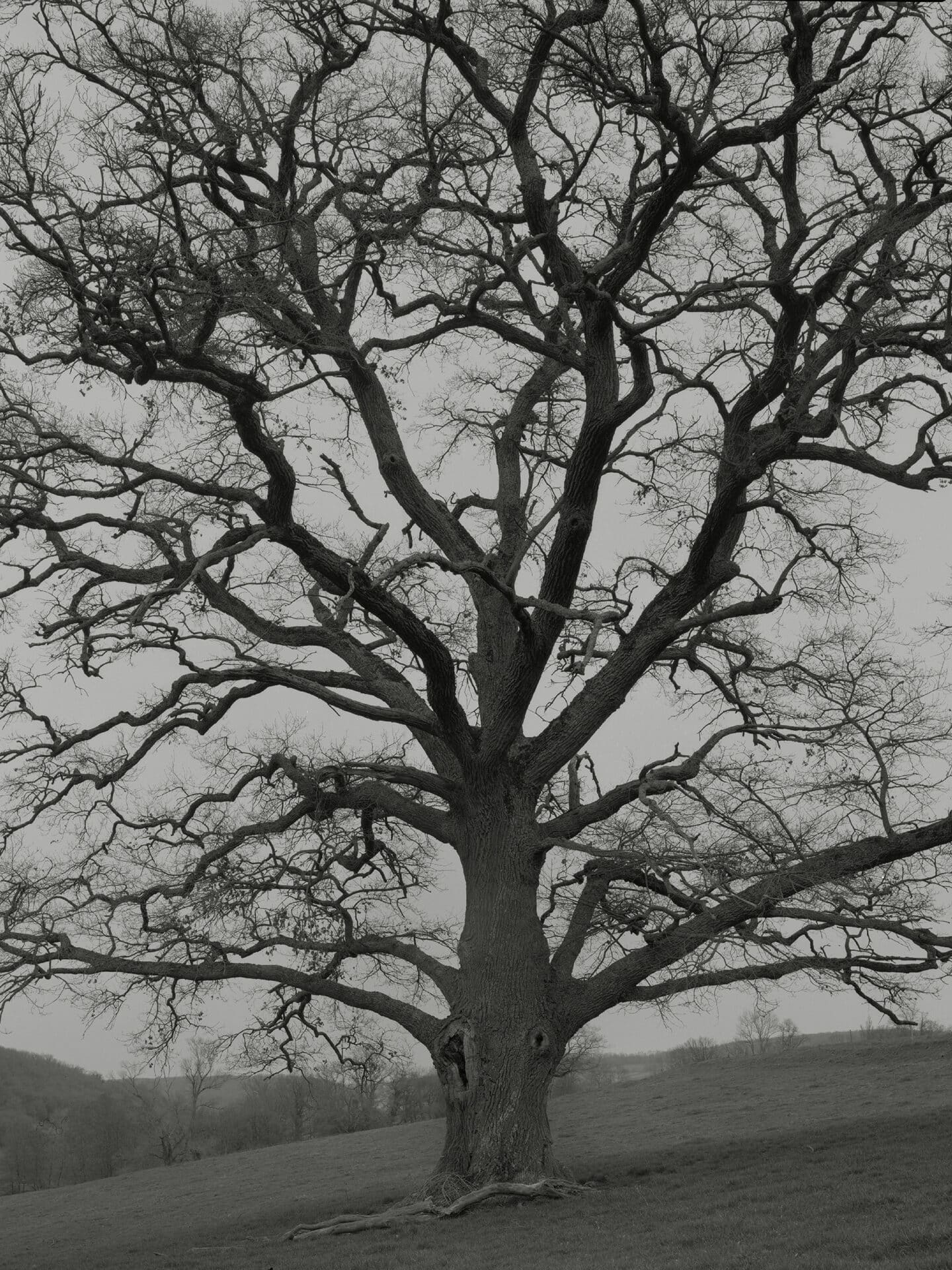

Comme au Soudan, trop loin de chez nous pour mériter l’attention, les arbres vivent leur drame : « La série Des Arbres est une alerte sous forme d’hommage à ce qui est à perdre parmi ce que nous avons de plus précieux, là, juste devant nos yeux ». C’est d’ailleurs là-bas que le photographe réalise ses premiers clichés d’arbres, ralentissant pour l’occasion.

Claude Iverné continuera ensuite, au Cambodge, au Sénégal, en Afrique du Sud et un peu partout, sans arrière-pensée ni projet, sans les chercher, comme il le dit lui-même. « Le Baobab du Kordofan, celui qui semble planté à l’envers sur la steppe, racines vers le ciel, enracine pour de bon l’effet du rapport au temps, qui m’avait tant séduit au Soudan », se souvient-il.

Il constitue une galerie de portraits dans l’espoir d’étudier l’avenir des arbres, des paysages, pour se pencher sur ce qui « se joue à bas bruit en forêt comme en plaine et ici même, chez nous ». Ainsi, l’arbre incarne pour lui cette lenteur qu’il recherche. Pour Claude Iverné, l’arbre suscite naturellement et historiquement une fascination : on le vénère, on le célèbre, on lui confère des pouvoirs.

C’est lors de ce voyage qu’il constitue sans le voir, à son insu, un portfolio. Voyage au cours duquel il rencontrera nombre de photographes professionnels qui influencent sa pratique de la discipline. C’est là qu’il fait l’acquisition d’un grand format afin d’obtenir le plus de détails possible, dans une volonté de restituer les textures et matières.

« Chacun dans son port conte une épopée individuelle, collective et dans le paysage et trahit bien des stigmates de l’anthropocène »

« Sans exclure les arbres dits remarquables, ma collecte de portraits comprend des arbres à la fois communs et singuliers, dont je peinerais à définir les critères. Ils ne sont pas systématiquement immenses, magnifiques, âgés ou forts. Ils s’écartent souvent du cliché encyclopédique. Chacun dans son port conte une épopée individuelle, collective et dans le paysage et trahit bien des stigmates de l’anthropocène. »

Claude Iverné imagine cette série comme une ode, un hommage. Au temps long, à la patience et surtout aux arbres, majestueux, qui lorsque « nous passons, demeurent, à moins d’être emportés sous l’action de notre empressement ».

Gammes colorées

Bien que photographiant en noir et blanc, l’homme révise aussi ses gammes colorées. « J’ai tout d’abord appris le principe des couleurs par addition, par jeu, à l’école primaire, avec des papiers bonbons, les mêmes que ceux que mon arrière-grand-mère me tendait les après-midi d’été après la sieste », confie le photographe.

Comme il le raconte, à l’école, l’institutrice lui donne des bonbons, dans des emballages translucides de différentes couleurs. Avant de les manger, lui et ses camarades s’amusent à créer et nommer des combinaisons de couleurs. Le jeu est ainsi prolongé avec des peintures, pigments et encres.

La collecte compulsive d’images et d’objets pour en constituer un inventaire est le point commun des trois séries du photographe. À la fin des années 1980, il entame un travail personnel, candide, qu’il nomme « De la Couleur ». Avec les emballages teintés, retrouvés de son enfance, il entreprend des créer des compositions, s’amuse à assembler des tableaux abstraits et colorés.

« Depuis lors, j’ai collectionné une large gamme de matériaux supplémentaires de toute la planète, ainsi qu’une collection de pigments d’Egypte et du Soudan, des huiles, des acryliques, des pastels secs et “ à l’écu ”, etc…», s’amuse Claude Iverné. Cette collection patiente aujourd’hui dans des boîtes. « En voici les premières gammes. »

L’exposition se termine le 28 octobre 2023, à la galerie Leica à Paris dans le 8ème, au 26 rue Boissy d’Anglas.