À Kaboul, on coupe ou on couvre les têtes des mannequins en plastique qui trônent en vitrine des échoppes. Des fillettes sont vendues en échange d’un puits ou de panneaux solaires ; d’autres (les mêmes, parfois) bravent les checkpoints pour se rendre à des écoles clandestines. Voici le genre de réalités auxquelles nous confronte le travail de la photojournaliste canado-iranienne Kiana Hayeri et la chercheuse française Mélissa Cornet, lauréates du Prix Carmignac du photojournalisme.

Entre janvier et mai 2024, elles ont rencontré une centaine de femmes et de filles afghanes, dont elles ont documenté l’exclusion progressive de tous les pans de la vie publique (écoles, universités, lieux de travail, bains et parcs publics, salons de beauté) depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021. Jusqu’au 18 novembre 2024, leur reportage collaboratif, réuni dans l’exposition « No Woman’s Land », est visible au Réfectoire des Cordeliers à Paris, puis sur les quais du port Solférino (du 31 octobre au 18 décembre 2024). L’exposition partira ensuite en itinérance, notamment à La Haye, à l’Assemblée générale de la Cour pénale.

Les deux femmes, qui travaillent depuis longtemps en Afghanistan, ont établi une relation de confiance avec leurs sujets qui leur a permis d’accéder à leur intimité. Elles ont par exemple assisté, dans différents intérieurs, à des goûters d’anniversaire où des adolescentes transgressent le temps de quelques heures les interdictions autour de la musique et de la danse. « Les photographies sont majoritairement prises en intérieur car c’est ici qu’elles peuvent le plus être elles-mêmes », explique Mélissa Cornet. « Il était important pour nous de montrer les formes de résistance que constituent ces espaces de joie, et sortir du narratif de femmes en burkha qui mendient. Ces réalités existent, bien sûr, mais nous voulions accorder à ces femmes respect et dignité, faire des photos qui les rendent heureuses. »

La scénographie de l’exposition, particulièrement travaillée, s’est attachée à traduire la ségrégation spatiale dont sont victimes les Afghanes. Alice de Bortoli et son collectif Ortiche ont ainsi imaginé un jeu de cloisons formant de petits espaces semi-clos, accessibles en soulevant un pan de tissu. Quelques ouvertures donnent sur de grandes photos de scènes de rue, ce qui place le visiteur, le temps d’une poignée de secondes, dans la position de ces femmes qui ne peuvent voir la rue que depuis leurs fenêtres. « Nous avons aussi beaucoup travaillé avec les néons, très présents dans la rue », raconte Kiana Hayeri. « Les introduire à l’intérieur pour qu’ils éclairent le visage de ces femmes permettait de brouiller les frontières, de les inscrire à leur tour dans cet extérieur interdit. »

Croquis, photos, vidéo : « No Woman’s Land » varie les formats. Au fond de la salle, de grands voiles tendus ondulent au gré des passages ; de majestueuses vues d’Afghanistan y sont imprimées. « Nous avons dû grimper en haut d’une colline pour photographier ce lac, dont l’accès aux berges – lieu de regroupement et de sociabilité – nous avait été interdit », raconte Mélissa Cornet devant l’un d’eux. Un peu avant, une installation vidéo sur grand écran confronte les témoignages de différentes générations sur les souvenirs des premiers régimes talibans. « Et si aujourd’hui, les talibans sont meilleurs communicants qu’avant, les décisions continuent d’être prises par un noyau ultra-conservateur : finalement, rien n’a changé. »

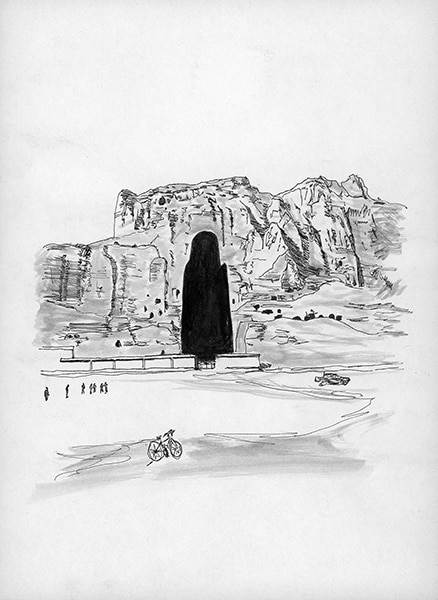

D’ailleurs, la vidéo fait retentir les voix sur des visages muets, comme pour mieux illustrer la loi qui, depuis le mois d’août, interdit aux femmes de faire entendre leur voix en public. Une série de croquis réalisés par la chercheuse est aussi visible, ainsi qu’un projet d’art collaboratif, avec une classe qui depuis a fermé. Des adolescentes s’y mettent en scène dans le métier de leurs rêves – journaliste, peintre, chirurgienne, aventurière… Les clichés les montrent posant devant des toiles peintes par leurs soins, qui illustrent le décor de la carrière choisie. Le résultat est bouleversant : « Elles ont peint ce qu’elles rêvaient d’avoir, mais savaient qu’elles n’obtiendraient jamais ici », résume Mélissa Cornet.

Les inégalités sont alarmantes à tous points de vue, ce qui conduit Amnesty International à qualifier d’apartheid de genre cette situation qui pourrait constituer un crime contre l’humanité. Quand il n’y a pas assez pour tous les enfants, les garçons sont nourris en priorité, raconte par exemple Shugerfah, infirmière dans le service de malnutrition d’une ONG, que le duo a rencontrée. Privées d’accès à l’éducation, les jeunes filles afghanes sont aussi contraintes de fréquenter des écoles clandestines si elles veulent continuer à étudier.

L’enjeu est de taille : si rien n’est fait, il n’y aura bientôt plus aucune médecin, avocat, professeur ou infirmière. « Et dans une société profondément patriarcale où une femme ne peut pas être soignée par un homme, par exemple, ce seront encore elles qui trinqueront », rappelle Mélissa Cornet. Mais les risques sont grands et la motivation décroît : si Razia, 17 ans, continue à se rendre en classe (en fauteuil roulant à la suite de l’attentat suicide qui a visé son école), sa petite sœur, qui avait 11 ans au moment de la prise de pouvoir des talibans, ne voit déjà plus l’intérêt de se battre.

Kiana Hayeri et Mélissa Cornet ont aussi voulu rendre hommage aux activistes femmes, qui investissent pleinement les espaces des marges. Des portraits de journalistes sont ainsi présentés, une bande de lumière sur les visages des femmes illustrant ce rôle d’éclaireuse essentiel. Le duo voulait aussi documenter la condition LGBTQIA+, mais le danger qu’encouraient les sujets était trop important.

Les deux lauréates sont formelles : ce reportage ne serait pas le même aujourd’hui, alors que la situation s’est durcie de mois en mois – l’interminable liste de décrets en constituant une preuve irréfutable. « Les talibans ont réussi à déléguer le contrôle des femmes aux hommes autour d’elle », analyse Mélissa Cornet. « Par idéologie ou peur de désobéir, ils sont les premiers à leur imposer un contrôle coercitif. Un décret stipule par exemple qu’en cas de manquement au port du hijab, c’est le chaperon qui sera puni. » Une mesure au double effet pervers : un moyen de pression supplémentaire pour les hommes puisqu’ils encourent directement un risque… Et une ultime infantilisation de la femme.

Fines connaisseuses du terrain, les deux lauréates se sont rendues dans sept provinces différentes pour rendre compte des disparités de ce grand pays, qui ne se résume pas à sa capitale. « Le sud et l’est sont beaucoup plus conservateurs, par exemple : de nombreuses règles promulguées aujourd’hui par les talibans y avaient déjà cours », expose Mélissa Cornet. À bien des égards, ce sont d’ailleurs les répercussions de la crise économique qui sont parfois les plus dures à gérer au quotidien : on voit ainsi affleurer de nombreux camps de déplacés depuis l’expulsion du Pakistan de familles afghanes qui y vivaient depuis des années. Renvoyés de force dans leur pays d’origine, ces réfugiés manquent de tout.

Aizabad, Badakhshan, Afghanistan, 11 mai 2024. Une affiche déchirée montre comment les femmes sont censées se couvrir le visage : avec une burqa, ou chadari, qui couvre tout le visage, ou avec un niqab, qui ne laisse que les yeux découverts. © Kiana Hayeri pour Fondation Carmignac

Devant ce désastre général et multifactoriel, la communauté internationale est loin d’être à la hauteur : gel de l’aide, absence de mesures efficaces, sanctions qui pénalisent d’abord les plus précaires… « Et aujourd’hui, épuisés par les années de conflits récents, les Afghans recherchent avant tout la sécurité ; même pour se débarrasser des talibans, l’idée de guerre civile ne semble pas pour la plupart une issue souhaitable », analyse Mélissa Cornet. Espérons qu’un changement pacifique rencontre les conditions pour se produire.

« No Woman’s Land », de Mélissa Cornet et Kiana Hayeri est exposée jusqu’au 18 novembre 2024 au Réfectoire des Cordeliers, et du 31 octobre au 18 décembre 2024 sur les quais du Port de Solférino, à Paris.

Plus d’informations sur le Prix Carmignac du photojournalisme ici.