« J’étais eu Népal, à faire des recherches sur les mythes associés à la menstruation lorsque j’ai découvert un article du Times of India traitant d’un phénomène d’hystérie collective. Un événement contemporain s’inscrivant dans une lignée d’autres épisodes, remontant jusqu’au Moyen-Âge. En enquêtant, je me suis constamment posé les mêmes questions : D’où ça vient ? Comment ça se propage ? Pourquoi cela n’arrive-t-il qu’aux jeunes filles ? Et pourquoi n’y a-t-il toujours pas d’explications ? » Dans la salle d’exposition du BAL, plongée dans la pénombre, Laia Abril présente, en ces mots, « On Mass Hysteria ». Autour d’elle, des carnets accrochés sur les murs renferment des dizaines d’occurrences, et les cimaises s’organisent pour former des ilots dévoilant trois cas – trois séquences pensées pour nous aider à comprendre les origines de ces épidémies.

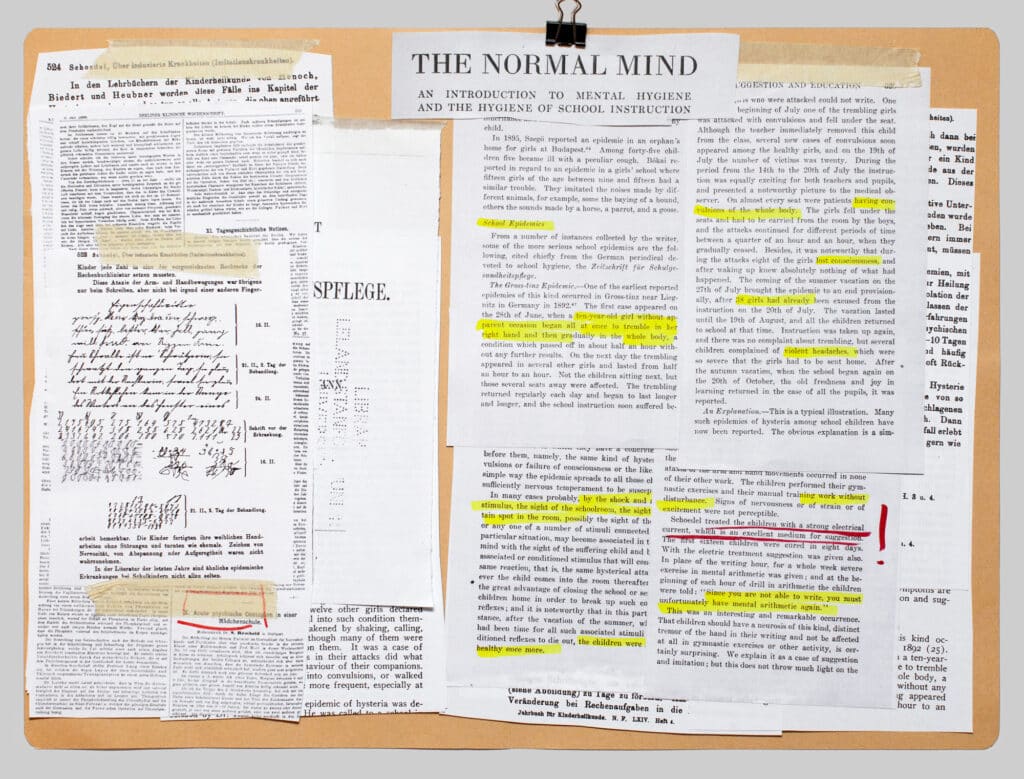

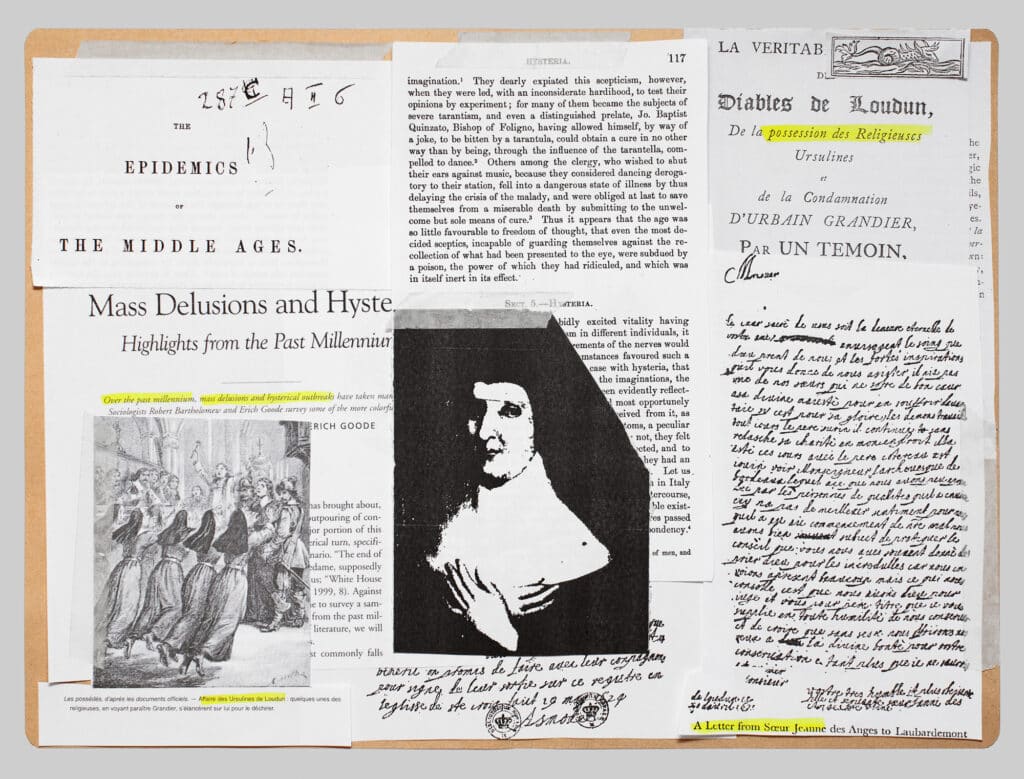

Au Mexique, tout d’abord, à Chalco, où, en 2007, 600 jeunes femmes d’un pensionnant catholique ont perdu l’usage de leurs jambes. Dans les usines de confection au Cambodge, ensuite, où entre 2012 et 2014, des centaines d’ouvrières se sont évanouies. Aux États-Unis, enfin, dans la ville de Le Roy, où des adolescentes ont reporté développer des tics similaires. Incapables d’expliquer rationnellement ces épidémies, les employeurs, politiciens, professeurs et médias évoquent la manipulation, le mensonge, ou même la possession. « Mais j’ai découvert une théorie qui a changé ma perspective, assure Laia Abril. Dans les années 1970, l’anthropologue Aihwa Ong décrit le phénomène comme “la naissance inconsciente d’un idiome de protestation contre la discipline de travail et le contrôle exercé par les hommes dans un environnement industriel contemporain“. »

Un protolangage de la résistance

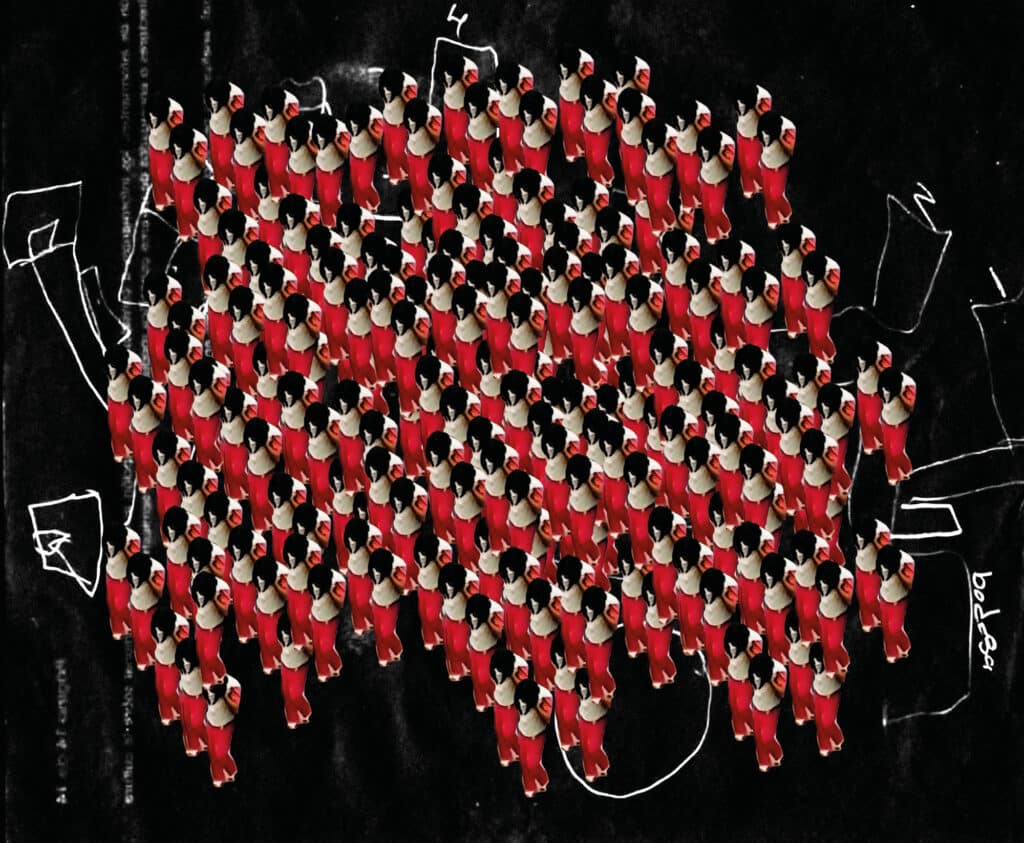

Une manière, donc, de protester avec nos corps lorsque toute autre forme d’expression nous est interdite. En pénétrant les différents espaces de l’exposition, les détails nous apparaissent plus clairement. Les lycéennes américaines se heurtent à la violence des réseaux sociaux alors qu’elles essayent de partager leur souffrance en ligne. Les écolières mexicaines doivent, elles, porter le même uniforme, la même coiffure. Leur identité propre s’efface – jusqu’aux dialectes qu’elles parlent – pour devenir un numéro. Dans les usines, les travailleuses triment tellement qu’elles accouchent souvent à leur poste. « Il est aussi intéressant de noter que de nombreuses fabriques sont construites au-dessus des lieux ayant été détruits par les Khmers rouges », ajoute l’artiste.

Croisant images d’archives et créations métaphoriques, comptes rendus et témoignages oraux des victimes, Laia Abril fait de « On Mass Hysteria » une exposition complète et complexe. S’affranchissant de toute écriture documentaire – lui préférant « une critique de notre manière de documenter » – elle accueille l’onirisme pour traduire les maux de ces jeunes femmes, qui se tournent vers le vocabulaire du cauchemar pour expliquer leurs symptômes.

À ces créations s’opposent les mots glaçants de leurs détracteurs, imprimés en lettres rouges sur le noir et blanc des photos, comme pour souligner leur écrasement. À l’étage, enfin, des vidéos nous plongent dans cette étude du « protolangage de la résistance » qui intéresse tant Laia Abril. À travers 50 pays, des femmes s’expriment, protestent, se battent pour leurs droits, face à la violence d’un patriarcat bien décidé à les réprimer. En résonance, des scènes d’hystérie de masse dialoguent avec ces extraits. « Il faut observer tous ces corps, conclut la photographe. C’est là leur point commun : leur besoin de réagir. »

« On Mass Hysteria » de Laia Abril est à retrouver au BAL, jusqu’au 18 mai 2025.

Le livre éponyme est publié par Delpire et est disponible au prix de 55€.