Lors d’une conversation au Byron Writers Festival, en Australie, l’auteure Sarah Sentilles déclara à la journaliste Margaret Throsby les mots suivants : Lorsque les gens découvrent que j’ai quitté le christianisme, généralement les personnes croyantes, ils ont tendance à me demander : « Le sentiment de quelque chose de plus grand que vous ne vous manque-t-il pas ? » Et je réponds souvent : « Êtes-vous déjà sorti la nuit et avez-vous regardé le ciel ? »

J’ai grandi entre deux réalités qui ne pouvaient pas être plus radicalement différentes : une région industrielle lourde d’extraction de charbon en Silésie, au sud-ouest de la Pologne, et un village isolé de la ferme de ma grand-mère, à l’est. Tous les quelques mois, mes parents me conduisaient de ma ville natale à la campagne orientale et je tombais immédiatement malade pendant quelques jours, à la surprise de personne. « Ses poumons sont tellement habitués à l’air pollué du smog de Silésie qu’ils sont choqués par l’air pur de la campagne », disait ma mère.

Dans le village, il y avait un magasin qui ouvrait tôt le matin, quand le propriétaire en avait envie, et un autre, plus éloigné, qui servait de bar local. Il y avait une église, qui dominait le paysage avec sa trop grande tour, une petite école et un arrêt de bus délabré, mais je ne me souviens pas avoir vu de bus y passer.

Là où vivait ma grand-mère, le ciel était le plus clair de Pologne et probablement d’Europe. Loin des villes, sans lampadaires, le village était exempt de toute pollution lumineuse, devenant merveilleusement sombre dès que le soleil se cachait derrière l’horizon.

Parfois, ma grand-mère et moi sortions tard dans la soirée, juste après que le soleil se soit couché, et nous marchions le long de la route de gravier en regardant vers le haut, le cou penché en arrière. La promenade était courte, ma grand-mère insistait pour aller seulement jusqu’à une rivière proche d’où elle pouvait encore voir la maison. De là, nous regardions la Voie lactée, les innombrables étoiles filantes, les planètes dont nous ignorions les noms, les satellites que nous confondions avec des avions, et les avions que nous confondions avec des étoiles filantes. Je me souviens m’être sentie minuscule et insignifiante, et pourtant connectée à quelque chose de vaste et d’illimité, contrastant avec le petit village sans importance que nous habitions.

Ce sont ces souvenirs qui me reviennent en mémoire lorsque je me promène le soir dans ma nouvelle ville natale, La Haye, dans le sud des Pays-Bas. Je marche au bord de la mer, et comme je l’ai fait avec ma grand-mère toutes ces années auparavant, je lève les yeux, mais cette fois je ne vois presque rien. Parfois, si le ciel est dégagé de tout nuage, je peux voir une faible étoile, mais le plus souvent, je vois les satellites SpaceX d’Elon Musk qui tournent au-dessus de moi.

C’est ainsi qu’a commencé mon projet intitulé Le bleu au loin : avec la pollution lumineuse et l’incapacité de voir quoi que ce soit dans le ciel nocturne comme dans mes souvenirs d’enfance.

Cette absence de nuits étoilées m’a donné envie de comprendre l’impact de l’observation des étoiles sur le lien que ma grand-mère et moi avions avec l’Univers à l’époque. J’ai voulu savoir si l’observation des étoiles pouvait servir d’outil d’émancipation douce pour la réalité qui nous submerge, un endroit où s’échapper, un endroit pour rappeler la connectivité, un endroit pour rappeler une ascendance commune.

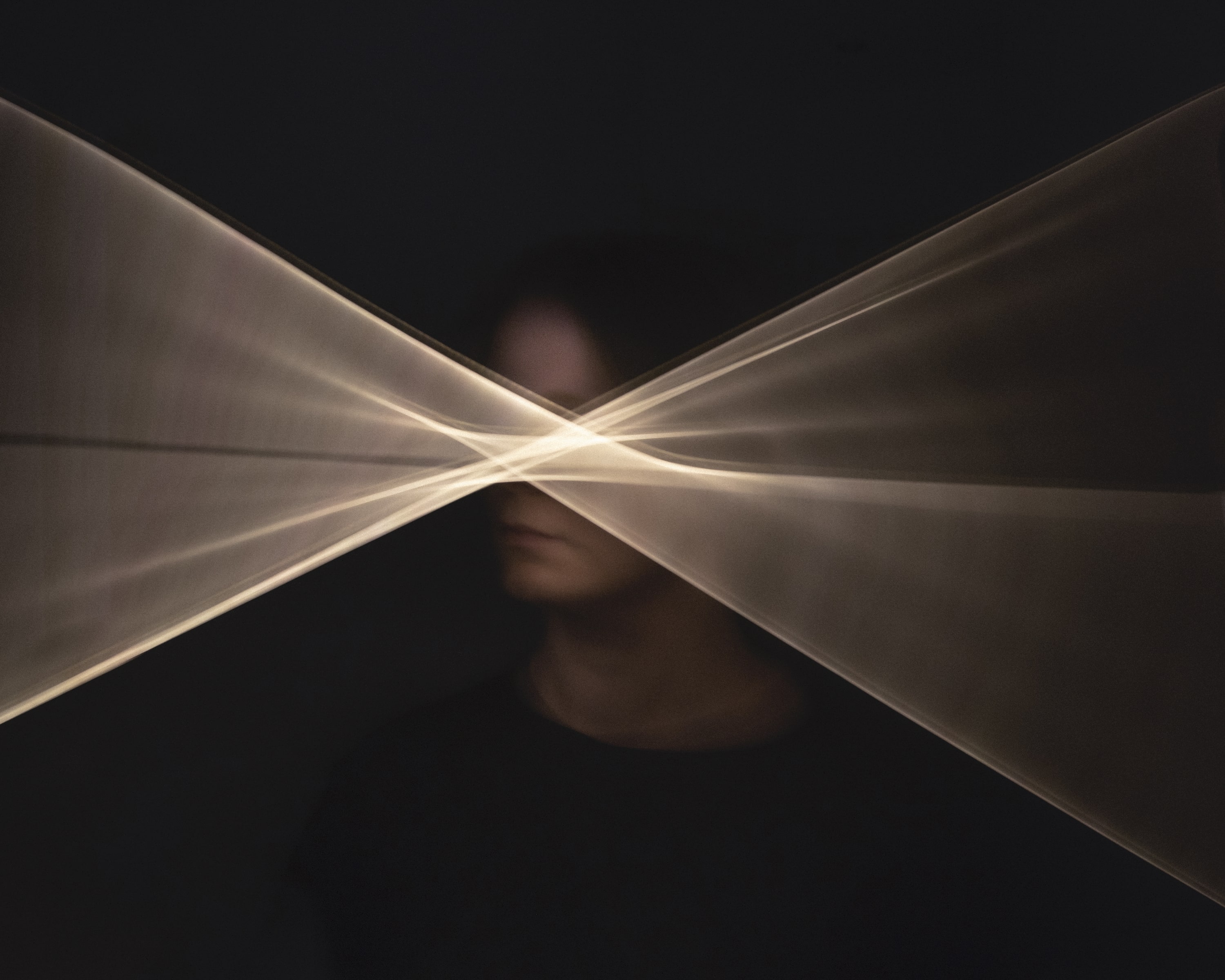

Mais en supposant que la photographie commence par le témoignage de quelque chose de réel, comment pourrais-je créer une photographie de quelque chose qui est absent, qui est invisible ? J’ai visité le planétarium artisanal d’Eise Eisinga, le plus ancien planétarium jamais construit. Un univers mystique que son fondateur, Eisinga a créé dans son salon, la seule pièce où il vivait avec sa femme et ses enfants.

La visite d’un planétarium artisanal m’a permis d’en découvrir un autre, puis un autre encore, et j’ai fini par visiter tous les planétariums artisanaux des Pays-Bas. Certains étaient construits dans des salons, d’autres dans des musées, il y en avait un dans une grange à côté d’un élevage de poulets. Les planétariums artisanaux, généralement créés par des hommes d’âge moyen ou légèrement plus âgés, toujours magnifiques et complexes dans leur conception, m’ont semblé être une merveilleuse métaphore d’un univers contenu, un univers construit selon ses propres termes, un univers disponible à tout moment du jour ou de la nuit, une rébellion contre un ciel pollué par la lumière.

Mais pourtant, ils n’avaient rien à voir avec le ciel nocturne dont je me souviens dans mon enfance, ils étaient tous limités et ressemblaient à des jouets mécaniques et contrôlables. « Ce ne sont que des plafonds », dira l’un de mes mentors, lorsque je lui montrais les images que j’avais prises.

Je pense qu’il avait raison, et en même temps, il ne pouvait pas avoir plus tort. En visitant les planétariums, une autre chose m’a frappé : ils étaient tous des répliques, des récipients humains pour quelque chose de grand, d’illimité et d’insaisissable – un peu comme la photographie elle-même. Je me suis rendu compte qu’en créant mes images, en peignant les points blancs sur mes négatifs des nuits sans étoiles, je crée moi aussi un univers contenu, construit selon mes propres termes, construit comme un outil dans lequel on peut se perdre, dans lequel on peut rêver, dans la réalité sans étoiles.

Dans Le bleu au loin, je découpe le ciel nocturne pollué par le smog, ce brouillard brunâtre urbain qui limite la visibilité dans l’atmosphère, et la lumière de ma ville industrielle pour l’échanger avec un univers fictif créé à l’aide du cyanotype. Je peins des points blancs là où l’on ne voit pas d’étoiles, je peins de pauvres répliques de la Voie lactée que je n’ai pas vue depuis des décennies maintenant, entrelaçant les univers que je crée avec les photographies que j’ai prises des univers construits par d’autres, formulant un lieu qui n’existe pas, mais qui pourrait peut-être exister.

Je pense qu’au fond de moi, j’espère recréer le sentiment que j’ai eu lorsque je me suis tenu sur un vieux pont minuscule à côté de ma grand-mère, tous les deux regardant quelque chose d’illimité, de si lointain et pourtant de nôtre à ce moment précis. Quand je reviens à ce souvenir, je me demande pourquoi elle ne voulait pas marcher plus loin. Était-ce une limite qu’elle s’était fixée, une laisse courte qui lui permettait de marcher aussi loin que possible pour voir encore la maison ?

Était-ce l’obscurité qui n’était pas accueillante et sûre pour une femme avec un enfant ? Ou peut-être n’était-il pas nécessaire de marcher plus loin quand il suffisait de lever les yeux, pour voir l’univers plus vieux et plus vaste que tout ce dont nous pourrions jamais être témoins.