« Mon exil est la base de tout. » De sa voix lente et douce, teintée d’un accent perse, Payram raconte son histoire. Celle d’un jeune homme de 24 ans qui a fui Téhéran en 1983 lors de la révolution islamique, avant de devenir photographe et tireur.

Pour s’échapper, il a fallu traverser 3 mois durant les montagnes turques avec comme seul bagage : un sac à dos contenant quelques vêtements. Rien d’autre. « Au moment de franchir la frontière, je me suis retourné pour regarder le pays que je quittais. J’ai eu du mal à faire le dernier pas. »

Iran, terre perdue, terre inaccessible. 40 ans après cet exil, alors que son pays est de nouveau troublé par un souffle de révolte, Payram a fait sa carrière comme tireur à Paris, et comme photographe au travers de nombreux voyages en Asie centrale. C’est cette déchirure originelle qui donne sens à sa démarche photographique.

À Annecy, en Haute-Savoie, dans le petit appartement de sa femme, décoré de tapisseries perses, Payram, tout juste retraité du reconnu laboratoire photo parisien Picto Bastille, replonge dans ses souvenirs de voyage et de rencontres.

« Je travaille pour publier des livres, comme Josef. C’est un obsessionnel des publications. Une exposition c’est bien beau, mais c’est éphémère. Les livres, eux, restent »

Tireur de Koudelka

Tireur hors-pair, Payram a côtoyé les plus grands : William Klein, Josef Koudelka, Henri Cartier-Bresson… De Koudelka, Payram apprend une chose essentielle. « Je travaille pour publier des livres, comme Josef. C’est un obsessionnel des publications. Une exposition c’est bien beau, mais c’est éphémère. Les livres, eux, restent. »

Avec Koudelka, la rencontre dépasse les liens professionnels. « Lors de mon premier jour comme tireur chez Picto, le patron, Pierre Gassmann, tirait une photo de Man Ray dans la chambre noire », se souvient Payram. « Un type est rentré dans l’atelier en hurlant. Gassmann a dit : ‘’ah, voilà Joseph !’’. »

S’en est suivi une longue collaboration, et surtout une amitié. « J’ai tiré toutes les photos de Josef pendant des années. Et c’est lui qui a fait les photos de mon mariage. Il est venu avec son Leica, et il m’a fait un album », raconte Payram.

Les souvenirs, le passé… toujours eux. Précieux comme cette photo, exhumée lors du pot de départ de Payram au laboratoire, où Koudelka et Klein posent ensemble avec leurs tireurs respectifs, devant l’objectif de … Sebastiao Salgado.

« Mon passé, c’est mon sujet photo »

Syrie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan… L’homme – de son vrai nom Khosrow Peyghami – interdit de territoire dans son pays natal, a aussi traîné sa chambre photographique dans tous ceux qui le bordent. En quête, peut-être, d’un souvenir ?

Entre 2000 et 2010, pour le projet Syrie 55, mû par les odeurs, les sons, les goûts qui lui rappellent l’Iran de son enfance, Payram multiplie les voyages pour photographier les fabriques de savon d’Alep, les bazars de Damas… « Damas m’a rappelé Téhéran. J’ai sauté sur l’occasion. »

L’effluve des savons et les tailleurs de pierre sont alors comme des madeleines de Proust qui le renvoient dans les années 70. « L’exil crée le souvenir et la mélancolie », explique-t-il. « Quand tu es petit, la cour de l’école te paraît grande. Mais quand tu y reviens plus âgé, elle semble minuscule. Avec l’Iran, je n’ai jamais pu avoir cette sensation. Je ne connais que l’Iran d’antan. »

« Bien sûr, si je n’avais pas été exilé, je n’aurais pas eu de sujets photographiques aussi profonds »

Ce lien entre exil, mémoire et mélancolie est le fondement de l’acte photographique chez Payram. « Bien sûr, si je n’avais pas été exilé, je n’aurais pas eu de sujets photographiques aussi profonds. Mon passé, c’est mon sujet photo. »

Pour autant, la démarche de Payram est loin de s’apparenter à la quête d’un passé perdu. « Je ne suis pas passéiste. J’essaie d’évoquer le souvenir tout en étant dans l’instant présent », affirme-t-il.

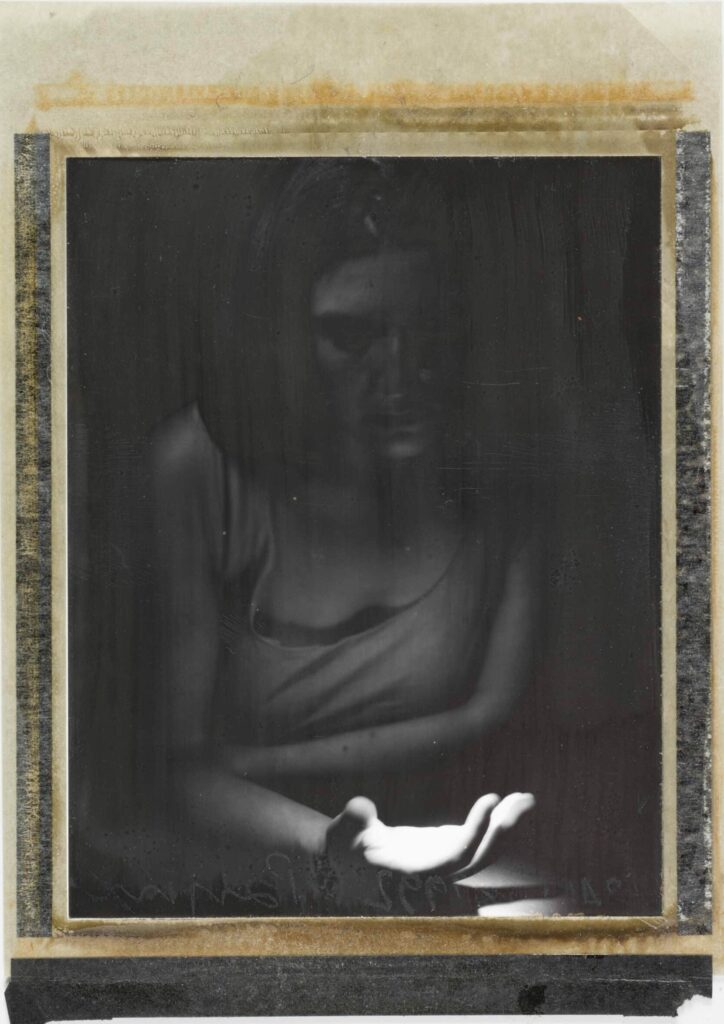

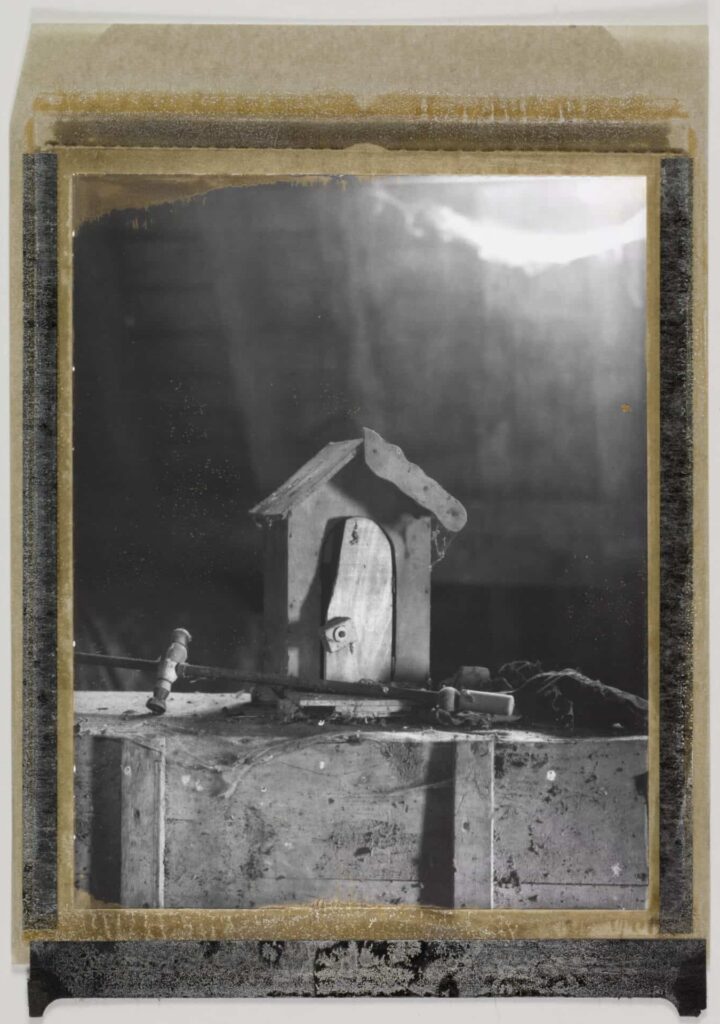

Chez le photographe, l’utilisation exclusive de la chambre répond à ce besoin de mélanger les temporalités. « Il y a une forme de magie avec ce procédé. Avec lui on fait bien sûr référence au passé tout en exprimant ses sentiments actuels. C’est le seul mode d’expression que je maîtrise. »

Ainsi, une rue, un atelier, la montagne : tout est propice à prendre des photos. Si le déclic survient. « Quand je travaille, je suis dans une ambiance qui me commande de photographier. À un moment, tout m’inspire. J’installe ma chambre. J’attends, je cadre. Et je fais ma photo », raconte-t-il.

Pour autant, Payram ne photographie jamais sur le vif , spontanément. « Je n’ai jamais d’appareil sur moi. La photo, ce n’est que pour mes projets. » Car le photographe œuvre dans la durée.

Payram et Nadar, l’histoire d’un dialogue

Le projet qui résume le mieux la recherche de l’Iran perdue et la volonté de durer est peut-être Le dialogue photographique sur la route de la soie, que Payram lie avec l’œuvre de Nadar entre 2011 et 2020. À l’origine, le photographe iranien entame plusieurs périples pour visiter les pays d’Asie centrale : le Tadjikistan pour commencer, puis la Géorgie, l’Ouzbékistan, et l’Azerbaïdjan. Le projet est alors de documenter le quotidien de ces pays après la chute de l’URSS.

À Samarcande, en Ouzbékistan, c’est un chauffeur de taxi, le voyant avec sa chambre sur le dos, qui lui montre des cartes postales issues des photos que Paul Nadar a réalisées il y a une centaine d’années lorsqu’il documentait avec les premiers films de Kodak la construction d’un chemin de fer dans ce qui est alors le Turkestan. Ces photographies, qui circulent abondamment, sont en effet les rares traces d’un patrimoine détruit à jamais par les soviétiques.

« Que tu sois tireur ou photographe, c’est toujours la même chose. Dans la chambre noire, tu utilises tes mains pour noircir une zone. Tu manipules littéralement la lumière »

Au moment des voyages de Payram, la firme Kodak annonce la fin de la productions des films qu’il utilise avec sa chambre. « Il y a eu comme un écho. Nadar utilisait les premiers films de Kodak, et moi les derniers. » L’Iranien se démarque du Français. Il ne cherche pas l’exotisme et l’orientalisme, mais le quotidien. Il erre en ces terres comme le cousin déraciné des peuples qu’il visite. Point d’orgue de cette errance : la déchirante photographie de la frontière Iranienne. Loin, là-bas, cette étendue désertique est le pays d’origine. Interdit.

Rien de thérapeutique pourtant. « Surtout pas ! » Le but, inchangé, est de travailler la lumière. « Que tu sois tireur ou photographe, c’est toujours la même chose. Dans la chambre noire, tu utilises tes mains pour noircir une zone. Tu manipules littéralement la lumière. »

Le photographe poursuit, « et quand je fais un Polaroïd en Syrie, ce n’est pas une reproduction. C’est la lumière de Damas qui est là, sur cette photo. Physiquement. »