Les photographies sont toujours des images du passé. Que le déclenchement de l’obturateur ait eu lieu il y a une fraction de seconde ou qu’un groupe d’enfants qui fronçaient les sourcils devant l’appareil photo soient morts depuis longtemps, l’instant capturé dans une image est toujours révolu. Mais comme la photographie ne date que du 19e siècle, ce que nous voyons normalement est un passé auquel nous pouvons nous rattacher, auquel nous pouvons attacher des éléments d’histoire, des références et des émotions communes.

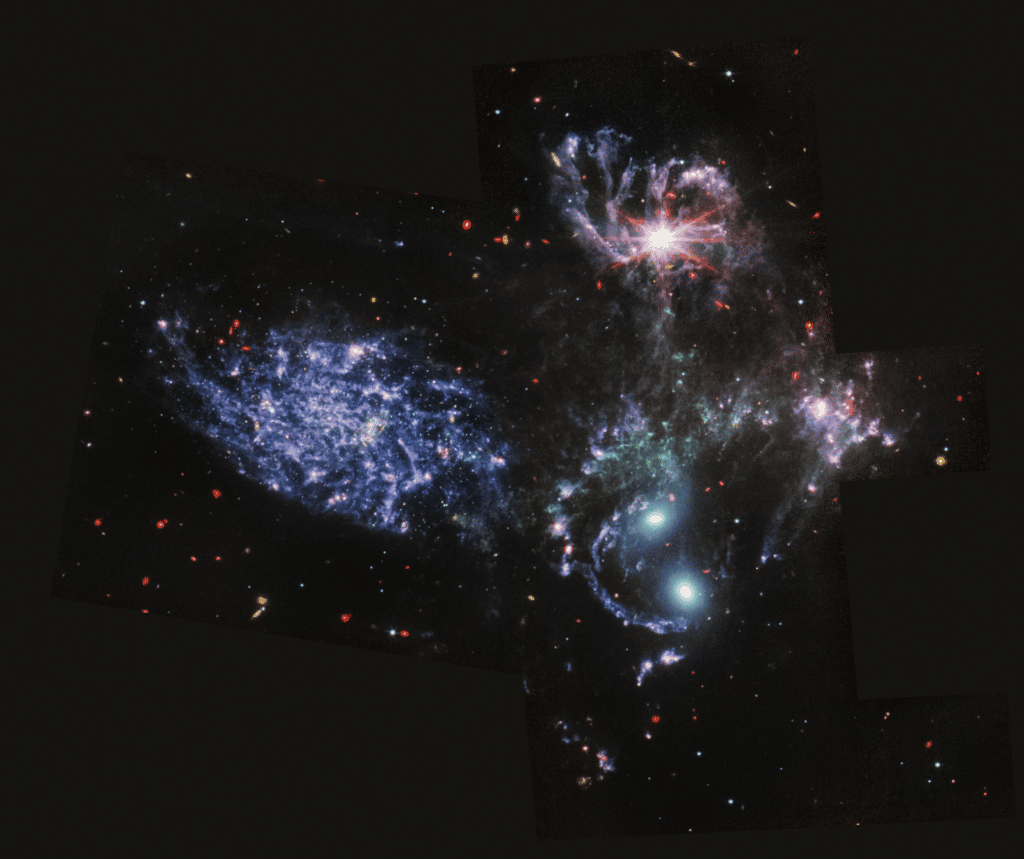

En revanche, chaque fois que je vois des images de l’espace, je peux les voir, mais j’ai du mal à les « concevoir ». Pour quiconque n’est pas un scientifique, leur explication implique un degré de simplification et un peu d’imagination : « Si un objet est bleu et ne comporte pas de pointes, c’est une galaxie. Ces galaxies contiennent des étoiles, mais très peu de poussière. » Cela a-t-il un sens pour vous?

La lecture des images publiées cette semaine m’a rappelé une exposition de la NASA à Milan, il y a quelques années. Elle commençait par un chapitre sur l’interconnexion entre les découvertes scientifiques, l’art et la science-fiction, en s’intéressant à la manière dont notre imagination a favorisé l’élan vers les découvertes scientifiques, tandis que les nouvelles découvertes continuent de nourrir notre fantaisie. Je voyais pour la première fois le travail de Chesley Bonestell, un peintre né en Californie en 1888, dont les œuvres d’art ont été créditées comme source d’inspiration pour le programme spatial américain. Bonestell a utilisé ses connaissances dérivées de la photographie pour imaginer des paysages spatiaux à travers des angles de caméra du type de ceux que nous pouvons avoir sur Terre. Par conséquent, pour le public des années 1940, ses peintures donnaient l’impression que « des photographes avaient été envoyés dans l’espace ».

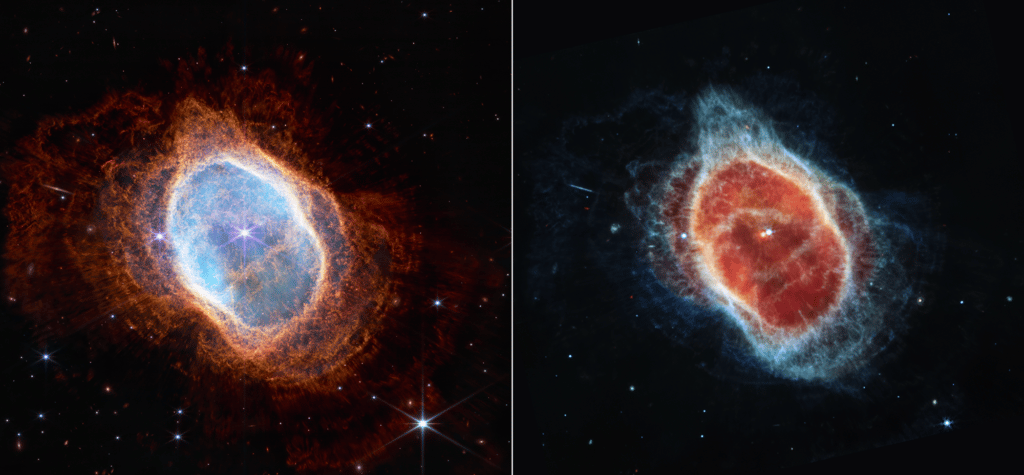

La peinture a joué un rôle dans la production des images du télescope spatial Webb. Comme le note le journaliste John Gapper dans le Financial Times, leur aspect original en niveaux de gris n’aurait pas été assez excitant ou accessible pour le grand public. Un télescope dont le prix s’élève à 10 milliards de dollars doit rendre ses découvertes accessibles en dehors du monde scientifique pour justifier son coût et maintenir les investissements. En conséquence, les scientifiques ont ajouté de la couleur aux images pour les rendre à la fois plus faciles à comprendre et visuellement attrayantes pour les non-spécialistes.

Elizabeth Kessler, historienne à l’université de Stanford (Californie), souligne elle la proximité des nuances de couleurs obtenues avec celles que l’on trouve dans l’histoire de l’art américain, notamment les peintures liées à la conquête du “Nouveau Monde”, le “Far West”. Elle suggère que cette similitude, qui n’est pas une coïncidence, capte notre attention en utilisant des codes de communication visuelle qui parlent à notre inconscient collectif.

Les images recueillies par le télescope James Webb, lancé depuis la Guyane française le jour de Noël de l’année dernière, sont techniquement des « photographies », « écrites avec la lumière ». Mais, contrairement à ce qui se passe habituellement avec les pellicules ou les capteurs des appareils photo, avec le télescope Webb, les informations sont recueillies par un panneau réflecteur de 6,5 mètres, puis projetées par un miroir sur quatre capteurs. La lumière qui permet au télescope de prendre ces photos est infrarouge, ce qui nous permet pour la première fois de voir à travers les nuages de poussière dans l’espace lointain. Le temps d’exposition nécessaire pour recueillir la lumière infrarouge qui donne forme à l’image est d’environ 12 heures et demie. Ce processus n’est pas celui que nous associons habituellement à la prise de photos.

Ce qui me fascine le plus dans ces images, c’est le voyage dans le temps que chacune d’elles représente. La lumière voyage à une vitesse d’environ 300 000 km/sec (nous ne connaissons rien d’autre d’aussi rapide). Mais étant donné les énormes dimensions du cosmos lui-même, elle ne révèle les objets lointains que tels qu’ils apparaissaient dans le passé lointain lorsque cette lumière a été émise. Cela signifie que plus l’objet est éloigné, plus nous le regardons loin dans le passé. Et que différentes couches de distance dans le même cadre nous transportent à différents moments dans le temps.

Grâce au télescope Webb, nous sommes désormais en mesure de voir certaines des galaxies les plus jeunes du cosmos, y compris celles qui sont nées un peu moins d’un milliard d’années après le début de l’expansion de l’univers au moment du Big Bang (il y a 13,8 milliards d’années). C’est également à ce moment-là que tous les modèles scientifiques s’effondrent. L’examen approfondi que permet le télescope Webb nous rapproche donc de la réponse aux questions sur l’origine de l’univers, y compris, peut-être, aux questions sur sa signification ultime.

Alors que j’essaye de me faire une idée de cette surcharge visuelle et conceptuelle, la voix électronique du défunt cosmologiste Stephen Hawking, enregistrée par Errol Morris dans le documentaire Une brève histoire du temps, sorti en 1991, résonne dans mon esprit. Empruntant son titre au best-seller du même nom, le film est centré sur les questions de Hawking lui-même sur l’origine du cosmos et le concept du temps. Dans une interview, Hawking se souvient d’une conférence sur la cosmologie organisée en 1981 au Vatican. À cette occasion, dit-il, le pape s’est félicité de son étude de l’évolution de l’univers, mais l’a mis en garde contre le Big Bang lui-même, car il s’agit du moment de la création et donc de la parole de Dieu. « J’étais heureux que [le pape] ne connaisse pas le sujet de la conférence que je venais de donner », déclara Hawking. « La possibilité que l’univers n’ait pas eu de commencement, pas de moment de création. »